钴酸锂(LiCoO2,LCO)正极目前仍是消费电子领域锂离子电池的主流正极材料。然而,随着工作电压升高(> 4.5 V),钴酸锂层状正极材料将面临结构不可逆相转变、严重界面副反应、表面过渡金属溶解以及晶格氧参与电化学过程等问题,导致正极-电解液界面(CEI)阻抗增加和电极容量迅速衰减。针对这一挑战,潘锋教授课题组在前期研究中通过表面包覆物结构调控与氟化电解质设计等策略,在高电压钴酸锂表面精准构筑了功能化CEI层,显著提升了钴酸锂表界面结构稳定性与体相相变可逆性(Adv. Energy Mater., 2024, 14, 2402223;Adv. Mater., 2024, 36, 2408875;Energy Environ. Sci., 2024, 17, 7944;Adv. Funct. Mater., 2025, 2504165)。

然而,在高温度环境下,上述正极与电解液之间的界面副反应会进一步加剧,并伴随大量氟化氢的产生,对CEI膜与正极材料造成严重侵蚀,最终导致CEI膜破裂与界面失稳。因此,亟需开发一种能够兼容现有工艺的界面调控策略,以原位构筑稳定且致密的钝化层,从而在高电压与高温条件下有效抑制电解液的持续分解及正极结构的不可逆退化。

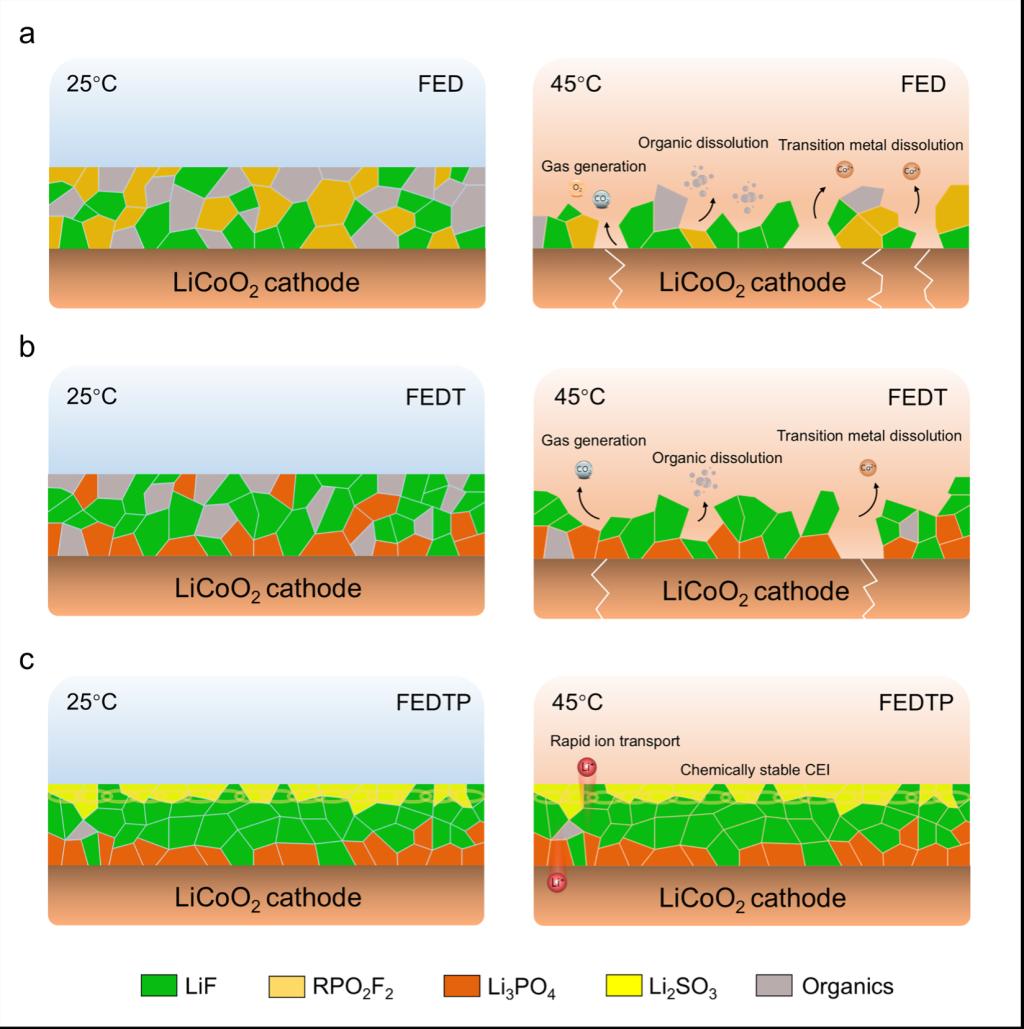

近期,潘锋团队基于材料基因组学方法(围绕关键功能基元及其排序与相互作用等三大要素),成功预测出可以在高电压条件下提升锂电池正极钴酸锂界面稳定性的电解液体系。该策略通过在商业化碳酸酯基电解液中引入磷酸三乙酯(TEP)和1, 3-丙磺酸内酯(PS),调控钴酸锂正极界面原位构筑了三层功能化结构的CEI膜:最内层为Li3PO4,可有效抑制晶格氧活性并提高离子电导率;中间层为LiF,作为框架层阻断电子传输;最外层为Li2SO3,赋予膜优异的热稳定性和粘附性。三者协同作用,形成在高温高电压条件下仍致密稳固的界面钝化层。该CEI膜设计策略具备良好的通用性与扩展性,有望广泛应用于其它锂电池层状氧化物正极材料。相关研究成果以“Engineering durable interphases for high-voltage Li-ion batteries under thermal stress”为题,发表于国际知名期刊《国家科学评论》(National Science Review,2025,nwaf345)上。

调控不同电解液在25℃和45℃下的作用机制图

该工作在日韩性爱

深圳研究生院日韩性爱

潘锋教授、杨卢奕副研究员、以及清华大学郑国瑞博士的共同指导下完成。日韩性爱

深圳研究生院博士毕业生陈诗名(现为香港大学化学系博士后)和博士生赵文光为论文共同第一作者。研究获得了国家自然科学基金,电动汽车动力电池与材料国际联合研究中心,广东省新能源材料设计与计算重点实验室以及深圳市新能源材料基因组制备和检测重点实验室的支持。

文章链接: //doi.org/10.1093/nsr/nwaf345